18.5.2015 - Die Sonne schoss ihre Goldpfeile über den Horizont und ließ die Gesichter von mehr als hunderttausend Menschen erstrahlen, die sich entlang des Hafens von Papeete und seiner nordseitigen Lagune eingefunden hatten, um die Armada zu verabschieden. Während es über Nacht noch heftig geregnet hatte, war der Himmel heute klar und offen. Er war so blank geputzt, dass jeder Blick nach oben den Betrachter sofort in den unendlichen Raum katapultierte – es schien, als zeigte sich das Firmament nur deshalb so transparent, weil es die Menschen dazu ermutigen wollte, das Unmögliche zu wagen.

Von dem Ponton, der in der Hafenmitte verankert war, bot sich Cording ein prächtiger Blick über das von Booten besetzte Hafenbecken auf die Uferpromenade. Auf dem Platz To´ata hatten die Tänze begonnen, die im Rhythmus der Toere und des Pahu die alten tahitianischen Legenden interpretierten. Unter dem Beifall des aufgeregten Publikums bestiegen die ersten Krieger ihre Boote. Es war nicht einfach, unter tausenden von Pahies, Ivahahs und Pirogen das richtige Boot herauszufinden. Aber die Frauen und Männer hüpften wie Wasserflöhe durch das hölzerne Labyrinth. Cording, Maeva und Steve war die Ehre zuteil geworden, das Spektakel an Omais Seite beobachten zu dürfen. Von hier aus würde der Präsident das Startsignal geben. Außer ihnen und Omai waren nur noch dessen Minister, ein Schamane und das Aufnahmeteam von EMERGENCY TV anwesend, das gestern rechtzeitig auf Tahiti gelandet war. In wenigen Minuten würden sie Zeuge werden, wie das Wasser im Hafenbecken aufwirbelte und tausende von Booten an ihnen vorbeizogen, um den Ozean auf eine Weise zu erobern, wie es in Polynesien seit Jahrhunderten nicht mehr geschehen war. Natürlich wachte der Skycat über die Armada und falls es nötig war, würden von oben auch Navigationshilfen gegeben. Aber vereinbart war zunächst, dass die Boote so lange wie möglich versuchen sollten, ihren Weg von alleine zu finden. Vierundzwanzig Stunden rechnete man für die Überfahrt nach Makatea. Sollte die Zeitvorgabe eingehalten werden können, würden sich die Besatzungen der Hebetanker und die Herrschaften auf den Zerstörern der US-Marine morgen Früh in einen Alptraum verwickelt sehen.

Als der letzte Krieger Platz genommen hatte, raffte Omai sein weißes Gewand und trat ans Mikrofon.

„Liebe Schwestern und Brüder, die ihr aus ganz Polynesien gekommen seid, um uns zu unterstützen,“ begann er seine Ansprache, „wir Tahitianer danken euch!“ Ergriffen lauschte er dem Beifall, der ihm entgegen brandete. „Wir haben unszusammen geschlossen, um der Welt zu beweisen, dass wir für unsere Lebensweise einstehen... Wir treten an, um den Hochmut zweier Supermächte zu brechen, die unsere Herzen mit Füßen treten...“ Seine Worte prallten von den Häusern des Boulevard Pomare zurück oder verliefen sich in den Straßen. Omai wusste mit der phonetischen Tücke umzugehen. Hinter jedem Satz legte er eine Pause ein, um das Echo verstreichen zu lassen. „Wenn Amerikaner und Chinesen uns fragen würden:`Was um Himmels Willen ist eure Lebenseinstellung? Wofür kämpft ihr?`, so würden wir ihnen antworten: `Unsere Lebenseinstellung ist einfach: wir sind des festen Glaubens, dass uns die ganze Welt gehört...`“ Ein infernalisches Gebrüll erhob sich in den Booten und entzündete sich am Ufer. „Aber der Meinung sind wir doch auch! würden sie erstaunt antworten...“ fuhr Omai lachend fort. Cording hätte nicht für möglich gehalten, dass sich ein so unverfälschtes Lachen in hunderttausend Kehlen gleichzeitig bilden könnte. „Ich weiß,“ sagte Omai, als sich die Menge beruhigt hatte, „der Meinung sind sie auch... Sie verstehen nur nicht, dass alles, was ihnen und uns gehört, heilig ist... Dass sie es nicht vernichten dürfen, sondern beschützen müssen, wenn sie reich werden wollen... Ich wünsche allen Kriegern, die bereit sind, den Weg über das Meer zu wagen, eine glückliche Überfahrt... Wir sehen uns vor Makatea!“

Omai schwenkte die Startflagge. Das Wasser stob auf, als hätte sich ein Piranhaschwarm über die Kanus hergemacht, die im Rhythmus scharfkantig skandierter Gesänge Kurs auf die Hafenausfahrt nahmen. Es dauerte über zwei Stunden, bis die letzten Boote aus der Umklammerung befreit waren, um sich an den Schwanz dieses seltsamen Wesens mit den blinkenden Ruderblattschuppen zu hängen, das sich den Ozean eroberte wie eine freigelassene Seeschlange.

Am Ufer war es ruhiger geworden. Viele Tahitianer folgten der Armada am Strand, sie winkten, warfen Blumen in die Wellen. Nach zwei Kilometern schwenkten die Boote auf die offene See. Die Gesänge, die aus den Pirogen herüber schollen, wurden leiser, kamen nur noch bruchstückhaft mit dem Wind.

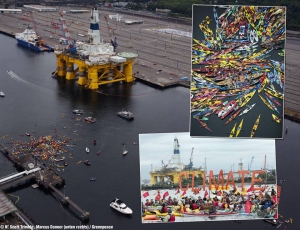

Dieser Text stammt aus meinem Roman "Das Tahiti-Projekt" von 2008. Der Öl-Multi Global-Oil schürft in den Hoheitsgewässern Polynesiens illegal nach Manganknollen, was eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes nach sich ziehen könnte. Tausende von Pirogen (Kanus) brechen von Papeete, der Hauptstadt Tahitis, auf, um die Hebetanker, die vor der Insel Makatea liegen, einzuschließen und zum aufgeben zu zwingen. Die gleiche Aktion findet nun, sieben Jahre später, in Seattle statt, wo tausende Kanus gegen den Öl-Multi Shell bemüht werden, der von der US-Regierung einen Freifahrtschein zur Umweltzerstörung in der Arktis bekommen hat. Es ist schon erstaunlich, wie sich die literarischen Hochrechnungen, als die ich meine Bücher bezeichne, nach und nach in der Realität manifestieren.

Das "Tahiti-Projekt" ist sowohl im Hardcover als auch im Taschenbuch vergriffen. Der Equilibrismus e.V. hat sich jedoch einen Restbestand von tausend Exemplaren gesichert. Zu bestellen ist das Buch unter www.equilibrismus.de

Wer die zahllosen Bücher zum Thema Ökologie überblickt, bekommt leicht den Eindruck, es handele sich hier um eine Art Geheimwissenschaft für Erleuchtete. Sobald der enge Rahmen der klassisch naturwissenschaftlichen Ökologie verlassen wird und Begriffe wie ganzheitlich, evolutiv oder gar spirituell ins Spiel kommen, wird die Sache den meisten suspekt. Sie sind unserem wissenschaftlich geschultem Geist fremd. Nachvollziehbar wird Ökologie nur, wenn sie in den konkreten Zusammenhang von Wissenschaft und Politik gestellt ist. Die ethischen Fragen bleiben bei dieser Betrachtungsweise außen vor. Es geht aber im Leben nicht nur um Sachwerte. Die Forderung, der natürlichen Mitwelt Respekt zu bezeugen, ihren Eigenwert anzuerkennen, ist das Kernstück einer Ethik, die zur Leitlinie gesellschaftlichen Handelns werden muss. Ansätze einer solchen Entwicklung sind vorhanden. In verschiedenen Ländern und auf übernationaler Ebene gibt es inzwischen viele Initiativen, die den Paradigmenwechsel für sich vollzogen haben und in der Lage sind, den Charakter staatlicher Politik zu verändern.

Allerdings glaube ich nicht, dass uns genügend Zeit bleibt, dieser Entwicklung in ihrem jetzigen Tempo zu vertrauen. Aber ich erwähne dies, um nicht als Berufspessimist zu gelten, der in seinem Eifer die positiven Triebe in unserer Gesellschaft völlig negiert. Wer von der ökologischen Apokalypse redet, gilt vielen ja noch immer als Schwarzmagier. Die Atombombe schien einer ganz anderen Kategorie anzugehören – hier war das Reich des Bösen ja ausgemacht und so konnte man sich leichter über die eigene Aktie am Wettrüsten hinwegtäuschen. Beim drohenden Ökozid tun wir so, als handele es sich um eine Art ideologischer Epidemie. Die Indizien, welche auf die totale Katastrophe hinweisen, werden keines Blickes gewürdigt wenn es gilt, der angeblichen „Panikmache“ entgegen zu treten..

Kommen wir zum praktischen Teil. Was müsste nach den Versäumnissen der Vergangenheit politisch dringend umgesetzt werden, wenn wir unsere Welt einigermaßen lebenswert erhalten wollen?

- Als erstes ein absolutes Verbot des Individualverkehrs

- Ein Bau- und Reiseverbot

- Rigide Geburtenkontrolle (Ein-Kind-Familie)

- Umstrukturierung der Landwirtschaft

- Rationierung von Strom und Wasser

- Sofortiger Ausstieg aus der Kernenergie

- Umstellung auf Sonnen-, Wind- und andere Energieträger

- Verbot von Genmanipulationen

Alles Maßnahmen, die wir auf demokratischem Wege garantiert nicht zustande bringen. Also muss man sie per Gesetz beschließen. Und Gesetze sind Diktate. Sie sind nötig, um uns von unserem zivilisatorischen Suchtverhalten zu heilen.

Die Grundgesetze einer Ökodiktatur müssten aber auch moralische Leitlinien setzen. Es muss folgendes klar werden:

- Die Welt gehört keiner bestimmten Gattung, sie gehört sich selbst.

- In dieser Welt nimmt der Mensch als Art den ihm zukommenden Platz ein: Den Platz eines Raubtieres dritter oder vierter ökologischer Art.

- Die Fähigkeit des Menschen, in die ökologischen Kreisläufe einzugreifen, ändert an diesem Status nichts.

- Die Leitvorstellungen der politischen Ökonomie müssen den Leitvorstellungen der Ökologie untergeordnet werden. Es gilt, mit den Machtstrukturen zu brechen, die der ungezügelte Kapitalismus bis zur Selbstvernichtung aufrechterhalten wird

- Diese Politik ist nicht inhuman, sondern sichert den einzigen noch möglichen Humanismus.

Eine solche Magna Charta der Ökologie unterschiede sich grundsätzlich von dem, was wir bisher unter Umweltschutz verstehen. Bisher reden wir ausschließlich von Beständen, wenn wir von der Natur sprechen. Wir machen in allem unsere Rechnung auf. Dieses Denken ist nicht dem Leben verpflichtet, sondern einer Haushaltsphilosophie. In Kalifornien, wo man die zweitausendjährigen Sequoia-Bäume fast vollständig abgeholzt hat, fand ich an einer Straße, an der man einige dieser Riesen als Sichtblende gegen den Kahlschlag hatte stehen lassen, ein Schild mit der Aufschrift TREE-MUSEUM. So ist das: Wir weisen den Vögeln Flugschneisen, den Fischen Schutzzonen und den Pflanzen Freiflächen zu. Wir sind aus der Art geschlagen, denn man kann nur etwas beherrschen wollen, von dem man sich grundsätzlich getrennt weiß.

Dirk C. Fleck

Die Magna Charta – auf Deutsch etwa: „großer Freibrief“ – ist eine von König Johann Ohneland zu Runnymede in England am 15. Juni 1215 unterzeichnete Vereinbarung mit dem revoltierenden englischen Adel. Sie gilt als die wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts.

Gustav Mahler (1860 – 1911) war ein österreichischer Komponist im Übergang von der Spätromantik zur Moderne. Er war auch einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit und als Operndirektor ein bedeutender Reformer des Musiktheaters. Sein Liederzyklus Kindertotenlieder, den er zwischen 1901 und 1904 nach Texten einer gleichnamigen Gedichtsammlung von Friedrich Rückert komponierte, hat mich zutiefst beeindruckt.

„Die Menschheit ist in zwei Teiler zu teilen. Der kleinere Teil, etwa ein Zehntel der Gesamtheit, erhält allein die persönliche Freiheit und das unbeschränkte Recht über die anderen neun Zehntel. Diese neun Zehntel sollen aber ihre Persönlichkeit vollkommen einbüßen und zu einer Art Herde werden, um bei grenzenlosem Gehorsam durch eine Reihe von Wiedergeburten die ursprüngliche Unschuld wieder zu gewinnen, etwa in der Form des alten Paradieses, wenn sie auch nebenbei bemerkt, arbeiten müssen.“

F. M. DOSTOJESKI

Dieses Zitat habe ich meinem Roman "GO! - Die Ökodiktatur" voran gestellt. In der Neuauflage hat der Verlag darauf verzichtet.

MAX JACOB (1876-1944), französischer Dichter, Maler und Schriftsteller, schrieb das folgende Gedicht, das mir mit den Jahren immer klarer wurde:

"Ich weine vor euch.

Oh ja!

Meine Augen werden sich mit Tränen füllen.

Und wenn ihr vorbei gegangen seid,

werden meine Tränen nicht aufhören,

da ich weiß, zu welchen Schlünden ihr wandert!"

Hier ein Porträt von Pablo Picasso

27. 4. 2015 - Mein neuer Roman "Feuer am Fuss" wird voraussichtlich im September 2015 erscheinen. Ich bin gerade dabei, die letzten Kapitel zu schreiben. Das Buch ist der dritte Teil meiner "Maeva"-Trilogie und wird schätzungsweise 350 Seiten umfassen. Der Piper-Verlag, bei dem die ersten beiden Bände "Das Tahiti-Projekt" und "Das Südsee-Virus" erschienen sind, hat eine Veröffentlichung abgelehnt. Dabei hatten sie nicht einmal Einblick in das Manuskript genommen. Es war das Thema, das ihnen nicht gefiel, es war ihnen nicht verkaufsträchtig genug, wie sie sagten.

"Feuer am Fuss" spielt im Jahre 2035 und schildert die fürchterlichen Zustände, die uns das zusammenbrechende kapitalistische System bescheren wird. Kurz: der Roman handelt vom Untergang unserer Zivilisation, der sich auf vielfältige Weise seit geraumer Zeit ankündigt. Aber wie in den beiden Vorgängerromanen halte ich auch hier das Prinzip Hoffnung hoch. In vielen gebeutelten Regionen der Erde entwickelt sich inmitten des Ökozids nämlich ein neues Bewusstsein, das von den ausschwirrenden Vertretern der Urtraditionen spirituell unterfüttert wird. Aber wie gesagt: dieses Thema, das uns alle in naher Zukunft bewegen und betreffen wird, ist einem Großverlag wie Piper keine Veröffentlichung wert, weil es sich angeblich nicht rechnet. Dabei ist "Feuer am Fuss" nicht etwa im Sciene-Fiction-Bereich anzusiedeln, es handelt sich hier um eine literarische Hochrechnung, zu der es nicht einmal sonderlich viel Fantasie braucht. Ich bin sicher, dass jenseits des engen Verlagshorizonts ein Publikum existiert, dass die dramatischen Entwicklungen ganz anders beurteilt, als die der Gewinnmaximierung verpflichteten Manager der Bücherhäuser.

Nachdem ich den Schock der Absage relativ schnell überwunden hatte, stand meine Entscheidung fest. Anstatt das Manuskript nun anderen Verlagen anzubieten, wo es in der Regel bis zu einem Jahr liegt, um dann mit einem Formschreiben ("Passt leider nicht ins Verlagsprogramm. Sorry. Viel Glück") wieder bei mir zu landen, habe ich mich entschlossen, den Roman selbst zu verlegen. Schon nach kurzer Zeit war ich von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt. Vor zwanzig Jahren wäre ein solcher Schritt noch unmöglich gewesen. Jetzt aber, da sich, durch das Internet stark befördert, abseits der etablierten Medienlandschaft eine eigene Medienkultur entwickelt hat, ist das möglich geworden. Es haben sich in letzter Zeit engagierte Helfer bei mir gemeldet, die das Buch im Netz professionell vorstellen und vernetzen werden. Unter anderem hat sich ein junger Hamburger Filmemacher bereit erklärt, einen Trailer zum Buch zu produzieren. Ken Jebsen wird mit mir ein anderthalbstündiges Gespräch führen, in dem es ausschließlich um den Roman gehen wird. Ein anderer Mensch, ein Profi, der auch diese Website gestaltet hat, wird für "Feuer am Fuss" eine eigene Website erstellen. Unterstützung wurde mir inzwischen von vielen Seiten zugesagt, dafür danke ich von Herzen. Unser gemeinsames Ziel ist es, den etablierten Verlagen zu beweisen, dass wir nicht länger auf sie angewiesen sind, solange sie nur ihre Bilanz und keine Inhalte mehr im Auge haben.

Ein weiteres, nicht unwesentliches Argument kommt hinzu: ich behalte die Oberhoheit über den Roman, was von unschätzbaren Wert ist. Ich muss mich nicht mit einem Lektorat über "verfängliche" Aussagen streiten, ich bestimme das Cover, die Typographie und den Inhalt. Sämtliche Rechte bleiben bei mir.

Nun liegt es wirklich bei uns, den Schnarchnasen in den Verlagen zu beweisen, dass sie nicht mehr die geringste Ahnung davon haben, was sich dort draußen inzwischen wirklich tut. Ich hoffe, dass Sie alle dabei sind, dass Sie den Roman kaufen. Wenn es uns gelingt, auf diesem Wege eine höhere Auflage zu erzielen, als ein Großverlag, der in der Regel von einem Titel nicht mehr als viertausend Exemplare absetzt, haben wir gewonnen. Dann machen wir auch anderen Mut, die sich mit ihren Werken gegen die Arroganz der etablierten Marktbeherrscher bisher nicht durchzusetzen vermochten.

Aber jetzt lasst mich erst einmal "Feuer am Fuss" beenden, dann melde ich mich wieder. Dann gehen wir ans Werk.

Der neue Roman "Feuer am Fuss" erschien Anfang Oktober 2015

Gebrauchsanweisung

Sie müssen dieses Vorwort nicht lesen. Natürlich werden Sie es trotzdem tun, man lässt in einem Buch nichts ungelesen zurück. Die überblätterten Seiten machen sich während der Lektüre nämlich wichtig, sie geben einem das Gefühl, als fehle etwas zum Verständnis. Aber egal ob sie diese Zeilen nun jetzt lesen oder später, es ist in jedem Fall bereichernd. Jenen Lesern, die der Versuchung durchgehend widerstehen können, sei jedoch gesagt, dass sie der Verzicht auf die Gebrauchsanleitung keineswegs ins Defizit bringt. „Feuer am Fuss“ ist ein Roman, der ohne Erklärungen auskommt. Es handelt sich um eine literarische Hochrechung, die jeder, der seine Augen einigermaßen offen hält, sofort nachvollziehen kann. In dem Roman geht es um nichts weniger als den Zusammenbruch unserer Zivilisation, die in ihren Grundfesten bereits heute stark erschüttert wird. Im Jahre 2035 aber wächst angesichts der globalen Katastrophe in manchen Regionen der Erde ein neues Bewusstsein heran, das die Menschen wieder in Verbindung bringt mit der Schöpfung. Das ist die ganze Geschichte dieses Buches. Allerdings treten einige seiner Protagonisten hier nicht zum ersten Mal auf.

Cording, Maeva, Omai, Steve Parker und einige andere, nicht ganz so wichtige Charaktere, sind den Lesern der Romane „Das Tahiti-Projekt“ und „MAEVA!“ (im Taschenbuch „Das Südsee-Virus“) bestens bekannt. In „Feuer am Fuss“ sind sie allerdings 13 Jahre älter als im „Tahiti-Projekt“, dessen Geschichte ebenfalls schnell erzählt ist: Im Jahre 2022 lädt der junge tahitianische Präsident Omai fünfzig internationale Pressevertreter ein, damit sie sich vor Ort ein Bild von der sozio-ökologischen Neuausrichtung der Gesellschaftsinseln machen können, die sich für den radikalen Umbau jahrelang vor der Weltöffentlichkeit abgeschottet hatten. „Wir haben Sie her gebeten,“ beginnt Omai seine Begrüßungsrede, „damit Sie sich davon überzeugen können, dass die menschliche Gemeinschaft funktioniert. Dass sie frei sein kann von Missgunst und Vorteilsnahme, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht zwingend notwendig ist. Die menschliche Gemeinschaft ist unsere Heimat. Ebenso wie die Natur unsere Heimat ist. Wir Polynesier begegnen uns im gegenseitigen Respekt und verstehen, dass der Natur das gleiche Recht gebührt. Wir haben damit begonnen, unser Leben neu zu organisieren. Wir organisieren es unter dem Einfluss jener großen Seele, die allen alten Kulturen innewohnt. Die Menschheit ist entschieden zu weit gegangen – es ist an der Zeit, wieder Lebensqualität statt Gier und Zerstörung zu produzieren.“ Unter den geladenen Journalisten befindet sich auch Cording, Chefreporter des EMERGENCY-Magazines. Wie jeder seiner Kolleginnen und Kollegen bekommt auch er einen tahitianischen Guide zugewiesen, der ihm die Errungenschaften auf der Insel näher bringen soll. In seinem Fall handelt es sich um Maeva, die Schwester Omais. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die auf eine harte Probe gestellt wird, als ein Whistleblower den Tahitianern verrät, dass der weltweit größte Energiekonzern Global Oil damit begonnen hat, in den tahitianischen Hoheitsgewässern illegal nach Manganknollen zu schürfen, was eine Umweltkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes nach sich ziehen könnte. Cording und Steve Parker, ein junger Computerfreak und Sohn seiner Chefredakteurin, der ihm bei dieser Reise quasi aufs Auge gedrückt wurde, beginnen im Internet den Widerstand gegen den Ölmulti zu organisieren.

„MAEVA!“ spielt im Jahre 2028. Omais Schwester ist zur Vorsitzenden der URP („United Regions of the Planet“, einer alternativen UNO), gewählt worden. Angesichts der globalen Ökokrise begibt sich die junge Tahitianerin auf eine rettende Mission rund um den Erdball. Ob in Australien, in Burma, China, Deutschland, Südafrika, Bolivien, Kuba oder Kalifornien: Maeva ist überall dort, wo Menschen ihre Zukunft neu gestalten – oder sie vielleicht für immer verspielen. Mit im Team: Cording, Steve Parker und John Knowles, ein Journalist der New York Times, der auch schon auf Tahiti dabei war. Sie dokumentieren Maevas Reise im Internet, wo sie unter dem gleichnamigen Titel zu einem weltweit beachteten Format heranwächst. Maevas Ideen für eine lebenswerte Zukunft berühren Millionen Menschen rund um den Globus. Doch je mehr sich ihre »Politik des Herzens« wie ein positives Virus verbreitet, desto stärker gerät sie ins Visier der Mächtigen. In ihrem Kampf gegen gierige Konzerne, Atomkraft und Gentechnik wandelt sie sich von einer sanften Mahnerin zu einer kämpferischen Jeanne d´Arc der Ökologie. Nach einem Attentat, dem nicht Maeva, sondern einer ihrer Begleiter zum Opfer fällt, beschließen Omai und Cording, sie aus der „Schusslinie“ zu nehmen. Sie inszenieren einen Flugzeugabsturz, dem Maeva angeblich zum Opfer fällt und entführen die „Verstorbene“ auf die Südsee-Insel Rapa Iti, wo sie fortan in einer Art Verbannung lebt. Cording, der seine Geliebte eigentlich schützen wollte, ist unversehens zum Verräter an ihr geworden. Als sich eines Tages eine Frau auf Tahiti zeigt, auf deren vollständig tätowiertem Gesicht die Tattoos in traditioneller „Schreibweise“ die Geschichte seines Verrats erzählen, scheint die Kluft zwischen ihm und seiner Geliebten für immer unüberwindlich.

Sieben Jahre später wird Cording, der keinen Frieden mehr mit sich selbst finden konnte, bei einer Razzia in einer stillgelegten Moskauer U-Bahn-Station aufgegriffen. Hier beginnt der Roman „Feuer am Fuss“.

Noch einmal: Alle drei Romane erzählen ihre eigene Geschichte, sie funktionieren auch ohne die beiden anderen. Im „Tahiti-Projekt“ wird ein positiver Gesellschaftsentwurf sinnlich erfahrbar gemacht. „MAEVA!“ erzählt vom Erfolg und den Widerständen, die denjenigen entgegen schlagen, die diesen Entwurf abseits des kapitalistischen Systems gesellschaftsfähig machen wollen. „Feuer am Fuss“ zeigt auf, dass wir demnächst über verbrannte Erde laufen werden, wenn wir nicht endlich zur Besinnung kommen. Gleichzeitig nährt der Roman das zarte Pflänzchen Hoffnung, ohne die wir an den Umständen wohl verrückt werden würden...

Lesen sie auch den Blogeintrag "Feuer Frei!"

Ihr wisst nicht, wer Robert Palmer ist? Palmer ist der Welt bekanntester Öko-Terrorist! 1992 entführte er einen Supertanker vor das UNO-Gebäude in New York und drohte mit der Sprengung von dreihunderttausend Tonnen hochexplosiven Öls, falls die amerikanischen Fernsehanstalten sich nicht für eine Woche in Schweigen hüllen würden. Lediglich CBS war es gestattet, auf Sendung zu gehen. Mit einem Programm der Aufklärung. Unter Anleitung von Experten und Umweltschutzgruppen sollte die amerikanische Öffentlichkeit sieben Tage lang rund um die Uhr über den Zustand des Planeten informiert werden - ohne störende Nebengeräusche.

Während Politik und Medien damals auf Zeit spielten, erreichte der Terrorist Robert Palmer in der amerikanischen Öffentlichkeit innerhalb weniger Tage Kultstatus. Aus dem ganzen Land pilgerten die Menschen abends an den Hudson-River, um ihrem Helden zu huldigen - mit Lichterketten, Open-Air-Konzerten und Freudenfeuern. Kurz vor Ablauf des Ultimatum gelang es einer Spezialeinheit der Marines, den Tanker zu entern und Palmer zu töten. Als das Schiff am nächsten Tag den Hudson herunter geschleppt wurde, und die Barkassen, die am Rumpf des Tankers zerrten, eine Art Triumphgeheul ausstießen, standen Hunderttausende auf beiden Seiten des Flusses stumm am Ufer und trauerten um ihr Idol.

Robert Palmers Geschichte ist eine Fiktion, dargestellt in meinem Roman "Palmers Krieg" (Rasch und Röhring Verlag, 1992). Palmers Krieg ist ab sofort in einer neuen, überarbeiteten Auflage erhältlich.

-

Mit „Palmers Krieg“ betritt Fleck literarisches Neuland, wird er praktisch zum Vater des deutschen Öko-Thrillers. Die aufwendige Recherche unterscheidet diesen engagierten Roman von anderen Neuerscheinungen. Bei der Kombination von Faktenfülle und Lesbarkeit fühlt man sich an die besten Momente von B. Traven (Das Totenschiff) erinnert, die zumeist knapp-lakonische Sprache erreicht oft die Größe von Genremeistern wie Chandler und Hammett („Palmer baute die Figuren auf und spielte eine Partie nach, die beim Duell zweier Giganten im Sommer 1972 neue Maßstäbe gesetzt hatte. Ihr Krieg endete nach dem 84sten Zu remis. Es war die komplizierteste Vergeudung menschlicher Intelligenz seit Erfindung der Werbeagenturen.“) Passende Lektüre für Leute, für die Unterhaltung und Intelligenz kein zwingender Gegensatz ist.

- 1

- 2

- 3

- 4

Henning Voscherau war kaum im Amt, da rauschte ein steinernes Schwert an seinem Fenster vorbei. „Es war das Schwert Friedrich Barbarossas oder Karls des Großen,“ erinnert er sich, „jedenfalls rutschte es einem dieser Kaiser bei starkem Wind aus den Händen und sauste am Amtszimmer des Bürgermeisters vorbei auf den Rathausmarkt. Reiner Zufall, dass es dort niemanden aufspießte.“ Er schaut mich mit der für ihn so typischen Mischung aus Spitzbübigkeit und hanseatischem Ernst an. „Stellen Sie sich vor, meine Amtszeit hätte mit so einer Hinrichtung begonnen. Ein gutes Omen sieht anders aus...!“

Allerdings. Aber mit dem Fall des Schwertes war die Gefahr, dass sich Menschen, die sich in die Nähe des Rathauses begaben, schwer verletzt oder gar getötet wurden, noch lange nicht gebannt. Bei jedem neuen Sturm lösten sich Kupferplatten vom Dach und segelten wie überdrehte Frisbeescheiben waagerecht über den Rathausmarkt. „Als ich das Haus 1988 übernahm,“ sagt Voscherau, „befand es sich in einem grauenvollen Zustand. Es war neunzig Jahre alt und bis dahin noch nie grundlegend renoviert worden.“ In der Festsaalebene platzten die Ventile der Heißdampfleitungen, die von den damaligen Baumeistern zu Recht als technisches Wunder gepriesen wurden – aber auch Wunder haben ihre Halbwertzeiten. „Der Dampf aus diesen Leitungen schoss in diese Prachträume, kondensierte und setzte sie unter Wasser,“ bemerkt mein Gesprächspartner lächelnd, „es musste unbedingt etwas geschehen. Allerdings hatte ich erhebliche Manschetten, wie man in Hamburg sagt. Vor der Reaktion der Bevölkerung. Wie sollte ich den Hamburgern bei allen Sparmaßnahmen, die wir ihnen angesichts der knappen Haushaltslage gerade zumuteten, erklären, warum wir bereit waren, zig-Millionen für die Renovierung eines Gebäudes auszugeben?“

In dieser Situation zeigte sich, dass Henning Voscherau mit einem Talent gesegnet war, dass nicht vielen politischen Verantwortungsträgern zu eigen ist: das Talent, zu überzeugen, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt für die richtigen Ziele einzubinden. „Ich kannte das Haus inzwischen sehr gut,“ sagt er, „also habe ich die Hamburger Journalisten zu einer alternativen Rathausführung eingeladen.“ Und so geschah es, dass die Hamburger Medienvertreter dem neuen Bürgermeister sichtlich geschockt über verstaubte Stiegen durch die Eingeweide des ehrwürdigen Gemäuers folgten, um jene Schwachstellen zu inspizieren, die man dringend beheben musste, wenn Hamburgs Stolz nicht von innen heraus verfaulen sollte. „Auf diese Weise,“ bemerkt Voscherau schmunzelnd, „konnte ich den überfälligen Modernisierungsbedarf mehr als deutlich machen. Ich bekam im Verlauf der Arbeiten aus den Medien nicht in einziges Wort der Kritik zu hören.“

Das marode Heizungssystem wurde in Ordnung gebracht, das Dach neu gedeckt und die Kaiser an der Außenfassade mussten auch nicht mehr befürchten, dass ihnen die Insignien der Macht einfach aus den Händen glitten. Die Hamburger waren begeistert von den Arbeiten, insbesondere in der Festsaalebene, die mit ihren sieben übereinander liegenden, nikotinverseuchten Farbschichten bisher jegliches Licht zu verschlingen schien, anstatt es auszustrahlen, und die nun mit Staats- und Spendengeldern zu neuem Glanz erwachte. Man kam sich vor wie in der Sixtinischen Kapelle nach der Restaurierung. „Und jetzt,“ sagt Henning Voscherau, „jetzt hält das erstmal wieder neunzig Jahre...“

Für ihn es ist ein Wunder, dass das Rathaus überhaupt noch steht. Während die gesamte Hamburger Innenstadt im Bombenhagel des zweiten Weltkrieges in die Knie ging und die Gebäude nur noch an verbrannte Totenschädel erinnerten, hatte das Rathaus keine bedeutenden Treffer zu verzeichnen. „Eigentlich unerklärlich,“ murmelt mein Gesprächspartner. „Wenn das Haus getroffen worden wäre, hätte niemand den Wiederaufbau bezahlen können. Dann hätten wir heute ein Waschbetonmonstrum als Rathaus wie jede x-beliebige Kreisstadt auch. Furchtbar.“

So sehr Henning Voscherau den Stolz der Hamburger auf ihr Rathaus zu teilen vermag, so zwiespältig bleiben seine Gefühle, wenn er daran denkt, unter welchen Umständen die Entscheidung für den Bau damals fiel. „Die Stadt hätte das Geld eigentlich dringend für den Einbau eines Sandfilters in die Wasserkunst des englischen Ingenieurs William Lindley gebraucht. Man wusste inzwischen, wie man das Vordringen von Krankheitskeimen ins Trinkwassersystem deutlich reduzieren konnte: durch den Einbau von Sandfiltern. Das war aber teuer. Und diese Gelder wurden nicht bewilligt. Während Millionen in die Errichtung des Rathauses flossen, blieben die hygienischen Verhältnisse bei der Wasserversorgung katastrophal. Mit dem Ergebnis, dass 1892 zehntausend Hamburger an der Cholera starben...“

Henning Voscherau regierte die Stadt neun Jahre, von 1988 bis 1997. Eine lange Zeit, in der ihm das Rathaus wie ein zweiter Anzug vorgekommen sein muss. Wie wächst man in einen solchen Anzug hinein? Was macht die Autorität des Amtes mit einem frisch gebackenen Wahlsieger? „Es erzieht zur Disziplin, zur Demut, nicht zum Größenwahn,“ antwortet der Ex-Bürgermeister spontan. „Es ist ein schönes Amt, weil man den ganzen Tag für den Bürger anfassbar und present sein muss. In den unmittelbaren Reaktionen der Menschen erfährt man sehr deutlich, welche Auswirkungen es hat, was man tut, was man nicht tut und was man nicht tun kann. Irgendwann wird man von der permanenten Sorge geplagt, dass es wirklich nicht gut genug läuft. Weil ja die Fülle der Aufgaben viel größer ist, als die Instrumente und das zur Verfügung stehende Geld. Man lebt in einem ständigen Gefühl politischer Defizite. Das macht bescheiden... Die eigentliche Aufgabe besteht wohl daran, die Stadt ein wenig besser zu machen, als man sie übernommen hat. Die Vorgänger laufen einem im Geiste ständig über den Weg, deshalb sage ich: die Stadt ist ein Kontinuum. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man, man ist ein Diener auf Zeit.“

Wir sitzen in seiner Anwaltskanzlei am Alstertor, nur zweihundert Meter vom Rathaus entfernt. Henning Voscherau lässt den Blick über die gegenüberliegende Fassade gleiten, die sich nahtlos in das klassizistische Gepräge des Innenstadtensembles einfügt. „Diese Stadt ist voller Lebenskraft,“ lässt er sich vernehmen, „voller Zuversicht und voller Stärke. Und ich finde, dass die gebaute Innenstadt in ihrer Gediegenheit und in ihrer Mischung von Tradition und Moderne ohne die andernorts so typischen Fehlentwicklungen zeigt, dass die Hamburger auch Maß und Urteil haben. Dass sie an ihrer Stadt hängen, an ihrer Schönheit, an ihrer Erkennbarkeit. Hamburg hat ja der weltweiten Versuchung widerstanden, den Stadtkern zu einem verwechselbaren Einheitsbrei aus Glas und Beton umzuwandeln, sodass man gar nicht mehr genau weiß, ist man jetzt in Hongkong, in Singapur, in Manhattan oder wo ist man eigentlich. Das haben wir nicht mitgemacht, und das finde ich sehr schön...“

Er schmunzelt wie einer, der das Gröbste überstanden hat. „Wenn ich heute durch Hamburg spaziere, erinnere ich mich an viele Diskussionen, viele Beratungen und Entscheidungen, die bei dem Versuch anfielen, die letzten Kriegslücken zu schließen und die Stadt attraktiver zu machen. Das alles kann man heute fix und fertig in Augenschin nehmen. Insbesondere die Schließung der Randbebauung und des Herrengrabenfleets, also die bauliche Verbindung von Alster und Elbe. Dann die sogenannte Perlenkette vom alten Elbtunnel bis nach Altona. In dem früher schäbigen Hafenrand hat sich in kürzester Zeit Unglaubliches verändert. Einschließlich der Hafencity, an deren Planung ich ja maßgeblich beteiligt war. Ich hab dort ja den allerersten Grundstein gelegt. Wussten Sie eigentlich, dass unter Stadtplanern der Spruch gilt, dass sich eine Stadt pro Jahr um zwei Prozent verändert? Demnach wäre sie nach fünfzig Jahren ganz neu. Das halte ich allerdings für ziemlich übertrieben.“

Henning Voscherau lehnt sich zurück und lacht. Er musste gerade an eine Begegnung mit dem Unternehmer Alfred Carl Toepfer denken, dem Gründer der Alfred Toepfer Stiftung, der größten deutschen Privatstiftung. „Ich weiß nicht mehr genau, um welchem Anlass es sich handelte, aber die Begegnung fand im Kaisersaal statt. Mir gegenüber saß also der alte Toepfer, 98 Jahre alt und ziemlich taub. Plötzlich sah er mich an und trompetete: `Herr Bürgermeister! Finden Sie nicht auch, dass der Rathausplatz durch die Neubauten sehr gewonnen hat?!´ Mir war nicht klar, wovon er sprach, ich kannte keine Neubauten am Rathausplatz. Plötzlich erwähnte mein Gegenüber, dass er als Junge an der Baugrube gestanden und den Arbeitern beim Legen der Fundamente zugeschaut hätte. Dann informierte er mich darüber, dass die Baugrube am Hauptbahnhof mittlerweile auch verschwunden sei. Ich will damit nur sagen, dass sich im Laufe eines Menschenlebens doch eine gewaltige Wandlung vollzieht in so einer Stadt. Sie erinnern sich sicher noch an die Mönckebergstraße Mitte der fünfziger Jahre, das ist mit heute doch gar nicht mehr zu vergleichen.“

Für Klein-Henning hatte die Mönckebergstraße eine besondere Bedeutung. Wie häufig war er sie an der Seite seines Vaters entlang gelatscht. Carl Voscherau war als Schauspieler am Thalia-Theater beschäftigt. „Wir fuhren also mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof und dann gingen wir die Mönckebergstraße hinunter bis zum Gerhard-Hauptmann-Platz. Für mich war dieser Platz der Mittelpunkt der Stadt. Und da mein Vater in Hamburg ein sehr bekannter Mann war, konnten wir keine zehn Meter gehen, ohne dass uns jemand mit ausgebreiteten Armen entgegen kam und rief: ´Mensch, Voschi!´. Und dann blieben die Erwachsenen stehen und unterhielten sich fröhlich. Waren ja alles Davongekommene. Aber mich langweilten diese Gespräche, ich wurde sozusagen lahm gelegt durch sie. Aber es gab ein wunderbares Café in der Nähe: Café und Konditorei Wilm. Dort hat mich mein Vater dann reingesetzt. Für ein Kind, das nur Steckrüben gewohnt war und plötzlich mit einer Schneemustorte bei Wilm bedient wurde, war das das Paradies. Und heute gehe ich jeden Tag da vorbei, an dem Theater, an dem Gebäude des früheren Cafés – merkwürdige Koinzedenzen, dass muss ich wirklich sagen...“

Viele erfolgreiche Menschen berichten, dass sie bereits in jungen Jahren von ihrer Bestimmung gewusst haben, fortan galt es lediglich, das schicksalhafte Versprechen einzulösen. Gab es auch im frühen Leben des Henning Voscherau einen Zeitpunkt, wo ihm bewusst wurde, dass er zu großer politischer Verantwortung bestimmt sei? „Nein,“ gibt er unumwunden zu. „Aber der Überlieferung zufolge waren bei meiner Geburt die Nachbarn, Freunde und meine Eltern der Überzeugung, aus diesem Jungen wird mal was. Ja, das wird behauptet. Die Witwe eines schauspielenden Kollegen meines Vaters hat mir einmal geschrieben, dass ihr Mann zu ihr gesagt hätte: `Pass auf, der Junge wird noch Bürgermeister von Hamburg!´“ Er schaut mich sichtlich amüsiert an. Dann schüttelt er den Kopf. „In mir selbst war das nicht drin,“ sagt er. „Ich bin von meinen Eltern früh zu einem politisch denkenden Menschen erzogen worden, aber nicht zu einem Parteipolitiker. Der SPD bin ich aus nostalgischen Gründen beigetreten, nachdem alle meine Vorfahren, die in der Partei waren und für sie gearbeitet hatten, tot waren. Da hatte ich das Gefühl, nun sei die Reihe an mir. Ich wollte Flagge zeigen, ich wollte zeigen, dass es nicht nur auf den Mammon ankommt, sondern auf den Menschen. Mehr war eigentlich nicht.“

Wie muss man sich den Stellenwert eines Hamburger Bürgermeisters in der Bundespolitik vorstellen? Immerhin vertritt er eines von sechzehn Bundesländern. Wie reagieren die Kollegen auf den Hamburger Abgesandten in der Ministerpräsidentenkonferenz? „Man muss ehrlich sein,“ antwortet Voscherau, „da laufen der Bürgermeister von Bremen, der Erste Bürgermeister von Hamburg und der Regierende Bürgermeister von Berlin herum und alle drei gelten von amtswegen als Außenseiter. Sie regieren kein Flächenland, haben hauptsächlich zu tun mit Kommunalentscheidungen und da schauen die Herren Ministerpräsidenten schon ein wenig amüsiert auf die Herren Bürgermeister. Jaja. Man hat ja auch wenig Bundesratsstimmen, sodass man für die Bildung von Koalitionen nicht so wichtig ist. Aber diese Randposition kann man durchbrechen. Mit personaler und fachlicher Autorität. Sie müssen es soweit bringen, dass alle anderen zuhören, wenn man etwas sagt.“

Ich gebe zu bedenken, dass die Herren Ministerpräsidenten in vergleichsweise unattraktiven Käffern wir Kiel, Saarbrücken oder Schwerin residieren, während der Hamburger Bürgermeister immerhin einer Metropole von Weltrang vorsteht. Henning Voscherau lächelt und nickt bedächtig. „Das ist richtig,“ antwortet er, „aber wir Hamburger haben es im Konzert der Bundesrepublik auch deshalb besonders schwer, weil wir durchgängig als arrogant gelten.“ Bitte?! „So ist das,“ wiederholt er, „wir gelten als arrogant. In gewisser Weise kann ich dieses Vorurteil sogar verstehen. Das hat sein Ursprünge in der Zeit des Rathausbaus, in der Zeit der Gründung des deutschen Kaiserreichs und dem Zollbeitritt Hamburgs, als in nur einer einzigen Generation, nämlich von 1880 bis 1914, ein ungeheurer Reichtum nach Hamburg floss. Und diese Generation, so behaupte ich immer, war die einzige, der man zutrauen konnte, so ein Gebäude wie das Hamburger Rathaus zu errichten. Und das ist ja nun wirklich ein Symbol von Selbstbewusstsein und Bürgerstolz.“

Er nennt zwei weitere Beispiele, an der die Arroganz der Stadt noch heute gerne fest gemacht wird. „Da kommt nach dem Krieg mit Max Brauer der ehemalige Bürgermeister von Altona aus dem New Yorker Exil, wird Bürgermeister von Hamburg und fährt mit der britischen Besatzungsmacht Schlitten. Später schreibt er dem Bundespräsidenten Heuss, der gerade das Bundsverdienstkreuz aus der Taufe gehoben hatte, dass die Hamburger seit zwölfhundertsowieso keine Orden annehmen und die Stadt sich an dem Zirkus nicht beteiligen werde. Das ist arrogant. Der Brauer hat tatsächlich erklärt, er würde von sich aus keine Ordensvorschläge an die Ordenskanzlei des Bundespräsidenten machen. Das gilt als arrogant. Und dann denken Sie an Helmut Schmidt, Bundestagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender, Verteidigungs- und Finanzminister, später Bundeskanzler. Haben Sie die Bundestagsdebatten mit Schmidt-Schnauze noch im Kopf? Seine kühle, schneidende Rhetorik? Diese Stärke galt bei vielen Bundesbürgern als arrogant. Da wir politisch schwach sind, ist das gefährlich. Also müssen wir uns bemühen, gute Beiträge zu leisten, Solidarität zu zeigen und Freunde zu gewinnen.“

Das mit den Freunden gewinnen hat überzeugend geklappt. In den letzten Jahren ist Hamburg in der Beliebtheitsskala rasant nach oben geschnellt. München ist als Touristenziel locker abgehängt worden und Berlin spürt Hamburgs Atem bereits deutlich im Genick. „Ist das ein Wunder?“ fragt Henning Voscherau. „Wenn man über die Elbbrücken kommt mit dem ICE, da geht einem doch das Herz auf!“

Zum Schluss erzählt er noch eine Geschichte, die mehr über Hamburg verrät, als viele andere. Zwischen dem Rathaus und der Börse gibt es einen Geheimgang - wofür der auch immer gut war. Es gibt zwei Schlüssel zu diesem Gang. Einer befindet sich in Händen des Hauptgeschäftsführers der Börse, der andere ist im Besitz der Rathausverwaltung. „Ich habe weder den einen noch den anderen Schlüssel je zu Gesicht bekommen,“ sagt Henning Voscherau, „ich bin in fast zehn Jahren als Bürgermeister nie vertrauensvoll genug geworden, um diesen Schlüssel zu bekommen...“ Dabei strahlt er mich an, als hätte er mir gerade äußerst schlüssig das wahre Wesen dieser wunderbaren Stadt erklärt.

Henning Voscherau (* 13. August 1941 in Hamburg) war von 1988 bis 1997 Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.

Dieser Text erschien in der Zeitschrift „Der Hamburger“, Ausgabe Winter 2009

Immer wieder werde ich gefragt, woher ich meine Ideen für MAEVA! genommen habe. Die fantastische, futuristische Seesternstadt an der Ostküste Australiens zum Beispiel (Seite 75-82), wie kommt so etwas ins Buch? Ist dies allein der ausschweifenden Fantasie des Autors zu verdanken? Handelt es sich also um reine Science Fiction? Nein, das tut es nicht. Vor drei Jahren lernte ich in Hamburg den Bionikforscher Lars Liebchen kennen, der sich schon seit längerem mit der Gewinnung von Windenergie beschäftigt und dabei zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen ist, welche die Windparks, derer wir uns heute bedienen, wie fossile Spargelfelder aussehen lassen. Ich war von dem Mann derart fasziniert, dass ich ein Porträt über ihn geschrieben habe, nachzulesen in der Edelzeitschrift „Der Hamburger“. Während der Arbeiten an MAEVA! erinnerte ich mich des „verrückten“ Forschers und schrieb seinen Traum auf. Als realen Bestandteil einer Fiktion. Aus Lars Liebchen wurde Ludwig Liebherr, an seiner Vision aber wurde nicht gerüttelt. Hier das Porträt eines Mannes, der uns viel zu geben hätte und gerade dabei ist zu resignieren:

Lars Liebchen schaut mich an, als sei er nicht gewillt, einem intelligenten Menschen wie mir ein simples Naturgesetz zweimal zu erklären. Er greift sich eines meiner Bücher und stellt es hochkant auf den Tisch. „Das hier,“ sagt er, „ist die Front eines Waldes. Von da hinten nähert sich ein schwerer Sturm. Er trifft mit Wucht auf diese Bäume. Was passiert?“ – „Naja,“ antworte ich, „sie knicken um.“ – „Eben nicht. Die Bäume in der ersten Reihe teilen die Strömung, die sich dadurch enorm beschleunigt, kurz darauf verwirbelt und alles entwurzelt, was sie in den Griff kriegt. Dieses Strömungsprinzip habe ich mir zunutze gemacht. Optimal angewandt könnte es einen Großteil unserer Energieprobleme lösen.“

Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. Da tanzt die globale, von Öl, Kohle, Gas und Atomkraft abhängige Konsumgesellschaft ratlos am Abgrund und dieser Mann behauptet allen Ernstes, dass er die Lösung hat für die immer offenbarer werdenden Probleme, die sich aus unserer fatalen Abhängigkeit von eben diesen Energiequellen ergeben. Aber irgendetwas in seiner Stimme verbietet es mir, ihn als Spinner abzutun. Es ist der Anflug von Resignation, der mich aufhorchen lässt. So spricht keiner, der Anerkennung für sich reklamieren möchte, so spricht einer, der unter der Dummheit eines Systems leidet, das aus kapitaler Gier jeden Irrweg konsequent zu Ende geht.

„Die Natur zeigt uns doch, wie es funktioniert,“ sagt er, „man guckt sich das einfach ab und versucht es auf intelligente Weise nachzubauen. Das ist genau das, was wir Bionikforscher machen. Aber man traut uns nicht, weil die Menschen der Natur nicht trauen. Sie halten sich für intelligenter als die Natur. Und schon haben wir ein Problem. Ein Problem übrigens, das außer uns keine andere Spezies hat.“

Lars Liebchen hat sich in den letzten Jahren einen beachtlichen Namen gemacht. Der ehemalige Gitarrenbauer und Game-Designer treibt seine Vision von sich selbst „ernährenden“ Gebäuden mit Fleiß und Disziplin übers Internet an die Öffentlichkeit. Seine Website besitzt inzwischen Kultcharakter. Die gigantischen Häuser, die Liebchen in die virtuelle Wüste setzt, wirken auf den Betrachter wie Dependancen einer fernen Galaxie. Dabei nehmen sie doch nur die Form eines Seesterns auf, die diesem Wesen von der Evolution zugewiesen wurde, um sich gegen die gewaltigen Strömungskräfte in den Ozeanen behaupten zu können.

„Das geniale an der Natur ist, dass sie mit der Zeit Nachteile in Vorteile umwandelt,“ sagt Liebchen, dessen Häuser in Ballungsgebieten allerdings nicht möglich sind. Kein Platz. Also hat er die Wüsten als zukünftigen Lebensraum der Menschen auserkoren. „In der Wüste hast du Sand. Wenn du Sand hast, hast du Glas, hast du Baumaterial. Man kann aus Sand alles Mögliche machen. Wenn man Sand verdichtet, wird er extrem hart und stabil.“

Die „Seesterne“, die er in den Sand setzen möchte, besitzen fantastische Eigenschaften. Sie fangen zwischen ihren Armen den Wind auf, der sich auf dem Weg nach oben beschleunigt und an der Spitze von einem Windlaser in Energie umgewandelt wird. Durch die Strömungsbeschleunigung wird die Luftfeuchtigkeit zur Kondensation gebracht, „Jedes Gebirge funktioniert nach diesem Prinzip,“ sagt Liebchen. „Auf diese Weise bildet sich Süßwasser, das Süßwasser entsteht praktisch nach dem Windlaserprinzip.“

Die derart eingefangene Energie lässt sich auch problemlos in Wärme und Kälte umwandeln, ebenso einfach lässt sich aus ihr Strom generieren. Und als ob dies noch nicht genug wäre, legt sich jeder „Seestern“ seinen eigenen Garten an, in dem er einen Teil des gewonnen Wassers zur Bepflanzung der Umgebung freigibt.

Haben Sie eine Ahnung bekommen, was Lars Liebchen umtreibt? Ja? Dann denken Sie mal darüber nach, was uns die Politik an Lösungsvorschlägen aus der Energiekrise anzubieten hat. Die Wiederbelebung der Atomkraft zum Beispiel. Lars Liebchen schüttelt den Kopf: „Die Politiker reagieren auf die Vorschläge von uns Bionikforschern nach dem Motto: Nun verdirbt uns mal nicht die Laune. Der Druck auf die Politik muss von der Öffentlichkeit kommen. Das ist ja nicht mein Projekt, das ist euer Projekt, es ist ja eure Zukunft ...

Dieser Artikel erschien 2009 in der Zeitschrift „Der Hamburger“

Zwei Hambürger